“الأسبلة في المدن الأسلامية”

أعداد: الأستاذ عبدالله قزموز

.

تعريف السبيل: الجمع أسبلة، سبل، أسابيل. السبيل هو وقف لسقي الماء لعابري السبيل والمارة مجانا رغبة في الأجر، وكان المسلمون في العصور الوسطى يعتبرون السبيل أعظم ما يثاب عليه المرء من أعمال البر عملا بالحديث الشريف عن ” سعد بن عبادة ” أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، ان امي ماتت أفأتصدق عنها؟

قال نعم. فقال سعد: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

وكانت السبل تبنى ملحقة بمبان أخرى مشل المساجد أو المدارس أو الخانقاوات. (الخانقاه = هو المكان الذي ينقطع فيه المتصوف للعبادة. فهي تجمع بين المسجد والمدرسة للشريعة والغرف ألتي يختلي فيها المتصوف للعبادة). ثم أصبحت مستقلة بعد ذلك، ويلحق بها احيانا بناء لتحفيظ القرآن.

.

الأسبلة في العصور الوسطى:

كان الأهتمام ببناء الأسبلة عادة قديمة عند كل الملوك والسلاطين منذ القدم، ولكن عند المسلمين أخذت طابعا مميزا، بحيث سارع أهل الخير والاغنياء للتنافس فيما بينهم لعمل الخير.

وذلك النوع من المنشأت يعتبر فعلا من أعمال الخير.

لذلك بدأ السلاطين والأمراء والحكام بأنشاء الأسبلة في الازقة والطرقات والأماكن العامة حتى يعم الخير وبذلك ينالون الأجر والثواب.

ونظرا لأهمية ودور تلك المنشآت المعمارية في الحياة العامة، فنادرا ما نجد مدينة أسلامية تخلو من سبيل أو عدة أسبلة.

وقد انتشرت الأسبلة في الأقطار العربية والإسلامية وخاصة في المدن التاريخية مثل: القاهرة، دمشق، حلب، صيدا، طرابلس، عكا، يافا، القدس وغيرها من المدن.

وأول بناء للأسبلة في مصر كان في العصر المملوكي ابتداء من القرن الثاني عشر ميلادي. وكان معظمها من أعمال الأمراء والسلاطين ونسائهم كأنها كفارة عن الذنوب والأثام.

كما بنى الأغنياء تلك الأسبلة صدقة جارية لأنفسهم أو لأبنائهم أو لأحد أقاربهم المتوفين. وكان يسمح للمارة من كل الجنسيات والأجانب كذلك باستعمالها ولا ينقطع الماء عنها أبدا.

.

الأسبلة في عكا:

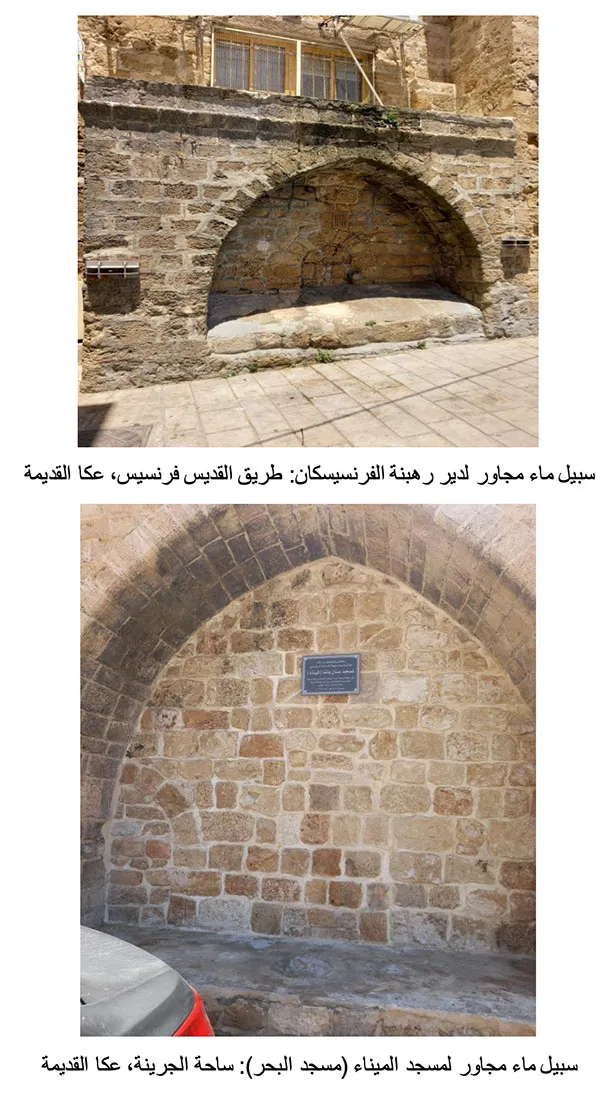

بالنسبة لأسبلة عكا فقد تطرقت الكاتبة والفنانة أمال شما في كتابها اسابيل وكيزان ” وذكرت بعض الأسبلة التي كانت تعمل في الماضي وبقيت تخدم سكان المدينة حتى بداية قيام الدولة، منها ” سبيل القديس ” المجاور لمطعم أبو خريستو وهو مهمل اليوم. هنالك سبيل أخر مجاور للجدار الغربي لحمام الباشا وهو أيضا مهمل

اليوم. هنالك سبيل ثالث في حارة الشيخ عبدالله قرب دير راهبات الناصرة وهو مهمل أيضا.

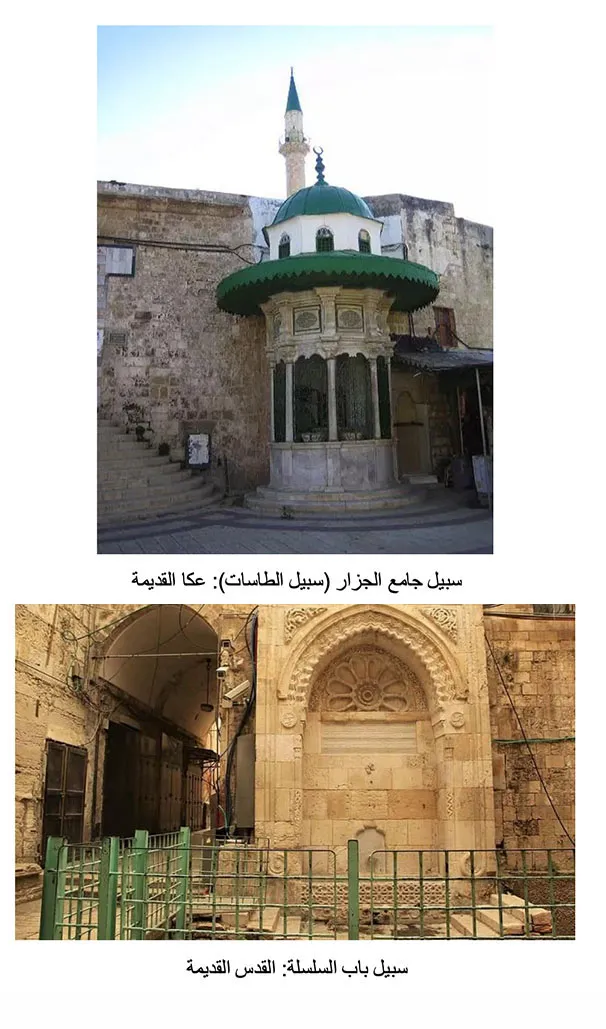

أما أبرز واجمل الأسبلة في عكا من حيث البناء والعمارة فهو ” سبيل الجزار ” (سبيل الطاسات) الذي كان يستمد مياهه بواسطة قناة الباشا ألتي كانت تنقل المياه من نبع الكابري شمال شرق عكا (نبع عين العسل).

هذه القناة كانت مبنية فوق قناطر تمر بجوار قرية المزرعة والسميرية، فتسير المياه داخل قناتين فوق هذه القناطر، واحدة من فخار والثانية محفورة داخل حجارة جبلية صلبة. (ما زالت قطع حجرية من هذه القناة متواجدة في أرض عائلة الهاني الزراعية، لأنها كانت تمر منها باتجاه عكا). فكانت مياه الكابري تصل الى جامع الجزار ويتم تخزينها في مجمع مياه تحت المسجد. ومن هذا المجمع كان سبيل الجزار يستمد منه المياه. بقي هذا السبيل يعمل وفيه مياه جارية حتى نهاية السبعينات من القرن العشرين. بالنسبة لقناة الباشا (قناة الكابري) فقد تم تفجيرها وتخريبها عام 1948 على أيدي منظمة الهاغانا بهدف قطع المياه عن مدينة عكا

بعد أن حوصرت لعدة أشهر. (كما تم تسميم المياه قبل ذلك).

.

اسبلة الحرم القدسي الشريف: القدس القديمة

لما كانت الطهارة أمرا حيويا في الأسلام، حيث ربطها ألله سبحانه وتعالى بالعبادات مربطا وثيقا. فكان من أهم مظاهر الطهارة وجوب الوضوء قبل الصلاة. وعليه كان لا بد من توفير المياه في كل مسجد لتيسير الوضوء للمصلين. ومن هذا المنطلق فقد حرص المسلمون حرصا شديدا على توفير مصادر المياه في الحرم القدسي الشريف، وذلك من خلال حفر الأبار وأنشاء الصهاريج والأسبلة في ساحة الحرم لتخزين مياه الأمطار

فضلا عن الأهتمام بأيصال المياه من مصادرها الطبيعية مثل: الينابيع المجاورة. أما أبرز الأسبلة المنتشرة في ساحة الحرم القدسي الشريف فهي:

.

أ. الأسبلة الأيوبية:

1. الكأس:

يقوم متوضأ الكأس أمام المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية. وهو عبارة عن حوض رخامي مستدير الشكل، تتوسطه نافورة تشبه الكأس. فتحت بجانبه صنابير لتدفق المياه منها ألى الحوض. كما فتحت بجانب الحوض أيضا صنابير أخرى لأخراج المياه منها وتمكين المصلين من الوضوء.

هذا وقد تم أنشاء هذا المتوضا في عهد السلطان سيف الدين أبو بكر بن أيوب سنة 1193 م.

2. سبيل شعلان:

ويقوم هذا السبيل أسفل الدرج الشمالي الغربي المؤدي ألى صحن قبة الصخرة المشرفة. وقد أنشأ في عهد الملك ” المعظم عيسى ” سنة 1216م.

هذا وقد تم ترميمه وتجديده في الفترة المملوكية في عهد السلطان الملك ” الأشرف برسباي ” سنة 1248م.

.

ب. الأسبلة المملوكية:

1. سبيل البصيري (سبيل باب الحبس)

يقوم هذا السبيل في الشمال الشرقي من باب الناظر (باب الحبس) حيث اشتهر السبيل بهذا الأسم. كما عرف بسبيل علاء الدين البصيري وسبيل باب الناظر.

هذا وقد تم تجديده في عهد السلطان ” برسباي ” سنة 1463 م. بأشراف نائب السلطنة الشريفة وناظر الحرمين الشريفين.

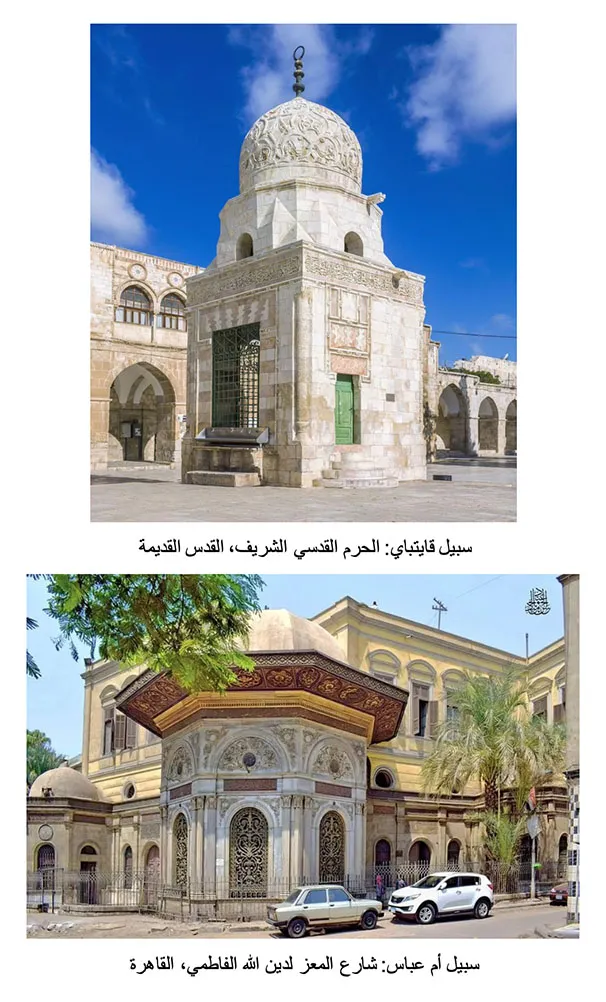

2. سبيل قايتباي:

ويعتبر من أهم أسبلة الحرم القدسي الشريف خاصة، وفلسطين وبلاد الشام عامة. ذلك أنه النموذج الوحيد والفريد من نوعه في المنطقة والتي عرفت بأسم “الاسبلة القايتبائية”. يقوم هذا السبيل مقابل مكتبة الأقصى في الجهة الغربية لساحة الحرم الشريف. حيث بني فوق نبع ماء عامر ألى يومنا هذا.

ويتألف مبنى السبيل من غرفة قوامها أربع واجهات معمارية تعلوها قبة حجرية كروية أقيمت على مثلثات شكلت رقبة حجرية مضلعة. وقد فتح في واجهاته الثلاث شبابيك مستطيلة الشكل. أما الواجهة الشرقية فقد فتح فيها بابا للسبيل. وقد زخرفت القبة من الداخل والخارج بزخارف نباتية نافرة، جاءت في غاية الجمال. وقد

أشتهر هذا النمط من القباب في مصر في الفترة المملوكية البرجية.

.

ج) الاسبلة العثمانية:

1. سبيل قاسم باشا:

يقوم هذا السبيل ألى الجنوب من سبيل قايتباي بالقرب من باب السلسلة. وقد تم أنشاؤه في عهد السلطان سليمان القانوني* بأشراف والي القدس قاسم باشا وذلك سنة 1527م. وألى الشمال من هذا السبيل تقوم بركة مربعة الشكل يتوسطها نافورة محاطة بدرابزين حديدي وتسمى “بركة النارنج “، وتعود في تاريخ تأسيسها ألى الفترة المملوكية. ولكن جرت عليها ترميمات عديدة في الفترة العثمانية، وكذلك على يد المجلس الأسلامي الأعلى.

2. سبيل السلطان سليمان:

ويقوم هذا السبيل في الجهة الشمالية من ساحة الحرم الشريف بالقرب من باب العتم، والذي عرف أيضا ” سبيل باب العتم “، حيث تم أنشاؤه سنة 943 هجرية، وفق ما جاء في النقش التذكاري على واجهته.

3. سبيل البديري:

ويقوم في الجهة الغربية لساحة الحرم القدسي الشريف. وقد تم أنشاؤه في عهد السلطان محمود الأول بأشراف مصطفى أغا قائمقام القدس سنة 1740 م.

4. سبيل باب حطة:

ويقوم هذا السبيل على يسار الداخل من باب حطة ألى الحرم الشريف، وهو بسيط التكوين ويعود أنشائه الى الفترة العثمانية.

5. سبيل باب المغاربة:

وهو من الأسبلة الغير معروفة الأسم. ويقوم مقابل باب المغاربة، والذي يعود تاريخ أنشائه ألى الفترة العثمانية.

● سليمان القانوني: وهو عاشر السلاطين العثمانيين (1520- 1566) صاحب أطول فترة حكم. عرف عند الغرب بأسم سليمان العظيم أو الفاخر. أتم بناء سور القدس عام 1838 م. واستمر البناء مدة ثلاث سنوات.

.